阿克馬辭職的政治盤算

阿克馬在 PAU 2026 現場宣佈辭去馬六甲州行政議員,震驚朝野。這究竟是情緒化的衝動,還是巫統為了 PRU16 佈下的長線棋局?

從馬來西亞視角看伊朗的政局崩潰

今天嘗試站在我們馬來西亞人的視角,幫大家把這件事情的來龍去脈梳理一遍。我們會聊到那場導致伊朗崩潰的「十二日戰爭」,會對比馬來西亞和伊朗的國力差距,還會談談那個最敏感的話題——遜尼派和什葉派的區別,以及最重要的,那張「關稅追殺令」,會不會打翻我們馬來西亞人的飯碗。

雪州養豬業面臨生存危機

今天我們來講「養豬場搬遷」的新聞。雪蘭莪蘇丹的一道御令,直接炸開了長期以來隱藏在社會底層的結構性的矛盾,這是一場涉及王權、行政權、糧食主權以及多元社會共存底線的深度博弈。今天,就帶大家深入拆解這場發生在2026年1月的「雪州養豬業大地震」,看看在王權與民生、宗教與經濟之間,我們到底正在失去什麼。

封殺 Grok AI,政府的懶政做法

政府一邊宣布要撥款 20 億令吉建設主權 AI 雲端,另一邊卻大動作封鎖全球尖端 AI 工具 Grok。這究竟是為了打擊深偽內容,還是一場對馬斯克的政治施壓?作為擁有 20 年經驗的網站工程師,康哥今天要撕開這層正義的遮羞布,帶大家看清楚這種「一刀切」治理模式如何摧毀投資者信心。

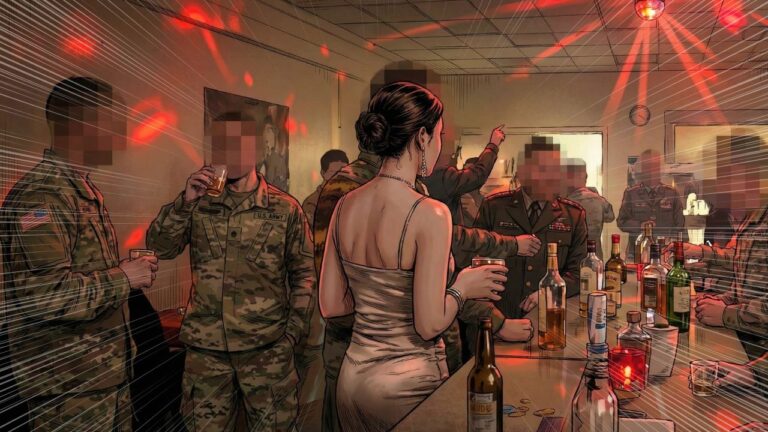

當軍營變成Ye Ye派對

美軍在委內瑞拉展現了極致的專業與紀律,而我們的軍隊卻因為「Parti YeYe」上了頭條。很多人在網上罵這些軍人道德淪喪,但今天想說點不一樣的——喝酒、找小姐,那是私德,是個人與上蒼的事。

真正讓我憤怒,也真正讓這個國家蒙羞的,不是他們做了什麼,而是他們在哪裡做! 當應召女郎坐著軍用皮卡車進入空軍基地,當長官狂歡卻逼迫年輕少尉買單,這已經不再是單純的「風化案」,而是一場徹頭徹尾的「公器私用」與「職場霸凌」。

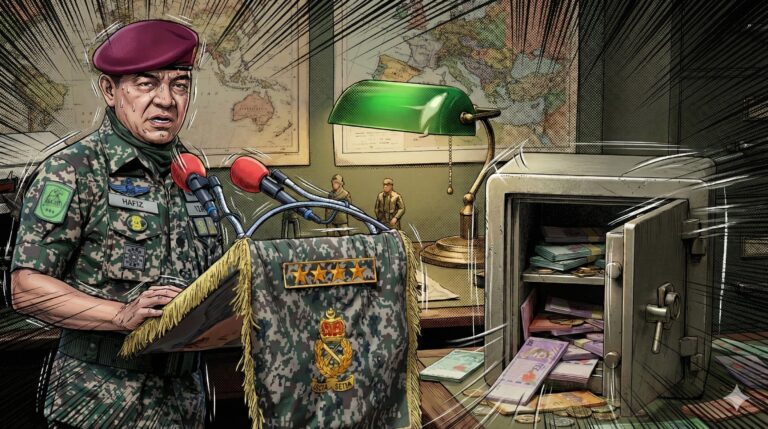

陸軍司令被捕!家藏240萬現金!揭秘國防部「圍標內幕」

陸軍最高指揮官竟然涉嫌貪污?家裡還藏了240萬現金?這起震撼全馬的國防醜聞背後,到底藏著什麼不可告人的秘密?

巫統能離開團結政府嗎 ?!

巫青團長阿克馬高喊要退出團結政府,重回伊黨懷抱。這到底是為了馬來人的尊嚴,還是一場註定失敗的政治勒索?今天我們用數據和邏輯,拆解這場「分手」背後的三個殘酷真相。為什麼我說,如果巫統現在離開,安華不會倒,倒的會是巫統自己?

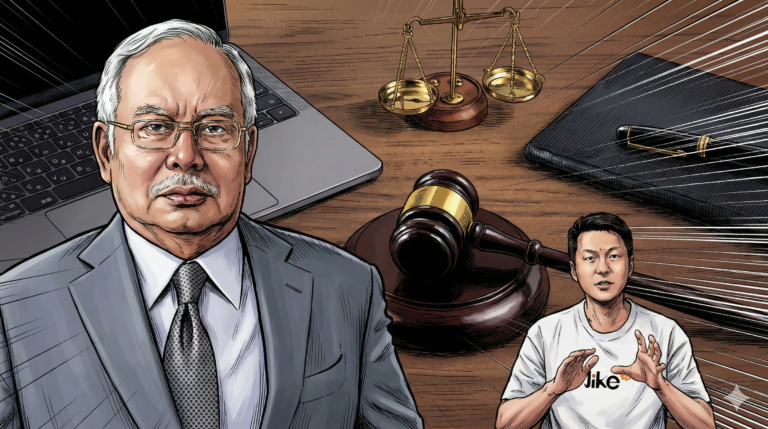

納吉1MDB案審訊落幕,15年監禁,114億罰款!

馬來西亞前首相拿督斯里納吉·拉薩(Najib Razak),在涉及一馬發展公司(1MDB)的 22.8 億令吉貪污洗錢案中,被吉隆坡高庭宣判——25 項控狀,全部罪名成立!這集影片我將結合法庭的判詞細節、納吉律師團隊的辯護策略崩盤,以及這背後隱藏的政治博弈,為大家做一次最深度的復盤。

跨境逮捕總統,美軍的「降維打擊」

美國佬是怎麼在一個擁有先進防空系統、擁有數十萬軍隊的國家,在一個軍事堡壘的總統官邸逮捕一個國家元首的?這背後到底隱藏了哪些細節?更重要的是,這場地震會如何改寫 21 世紀的政治規則?在拆解這場極具畫面感的行動細節之前,我們必須先看清,委內瑞拉這個國家,是如何走到這一步的。

慕尤丁辭國盟主席,政壇跨年大地震

2025 年結束前,大馬政壇再丟震撼彈!慕尤丁宣布辭職,這不只是國盟內部的權力更替,更是整個馬來西亞政治版圖的重新洗牌。

玻璃市一場小小的「倒大臣」風波,為什麼能逼走一位前首相?這就是政治中的連鎖反應。當「主席」這個仲裁者的位置失去權威,當土團黨和伊黨的信任基礎崩潰,慕尤丁的退位,其實是為了保住國盟不至於在跨年前夕分崩離析。