烏俄戰爭進展,誰能撐到最後?

川普再次挺身而出,帶來全球關注的十二點和平方案,能否為烏俄戰爭的結束鋪路?隨著各方力量錯綜複雜,真實的和平是否只是空中樓閣?

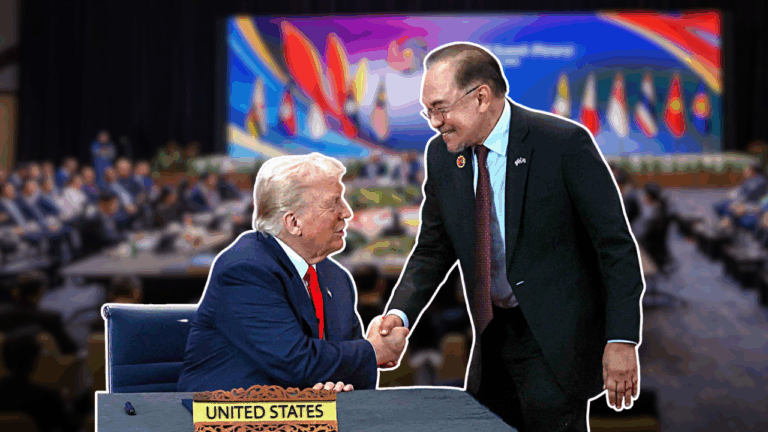

川普訪問馬來西亞,安華的漂亮外交秀

川普的吉隆坡之行不僅是一場外交盛事,更是一場精彩的表演!首相安華巧妙展現馬來西亞的魅力,讓全世界見證了友好合作的新局面,並為國家贏得了難得的國際聚光燈。

安華禁酒令U轉背後的多元危機!

安华禁酒令背后隐藏着更深层次的多元文化危机,影响着华社的文化认同与社交空间,让我们一起深入探讨这场风波的真相与可能的未来!

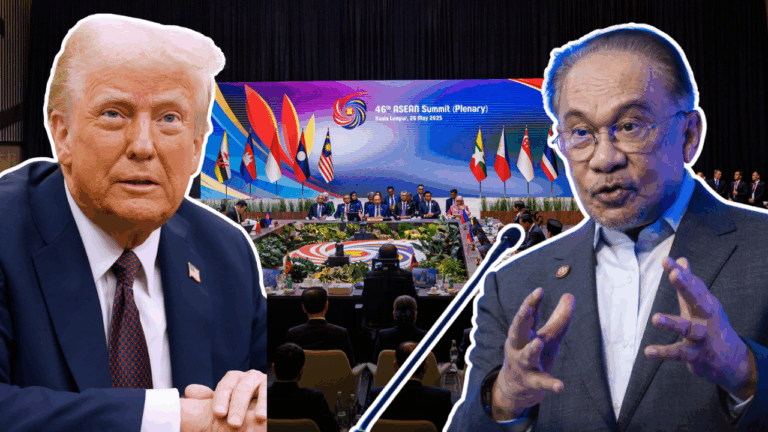

東盟峰會又登场. 川普,李強都來了!

東盟峰會即將在馬來西亞掀起新一波熱潮,這場不容錯過的外交盛宴將聚集川普、李強等世界領袖,為我們揭開多項關鍵議題的面紗,讓我們一起期待這個全球級舞台帶來的精彩!

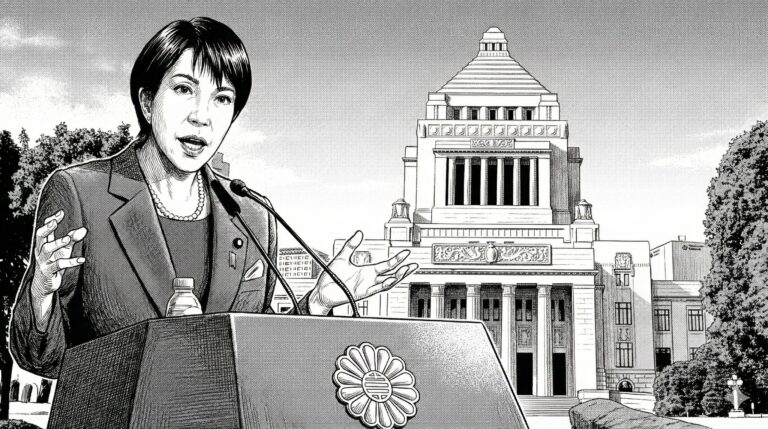

日本第一位女首相登場!

日本歷史上首位女性首相高市早苗的上任,標誌著權力的重大轉變,但她的保守立場卻引發了關於性別平等的激烈討論,這場政治風暴背後究竟藏著怎樣的故事?

日本政治概況,高市早苗上任一週就失去盟友!

日本政治風雲變幻,高市早苗剛上任一週,盟友公明黨突然撤退,讓她的首相夢瞬間受到挑戰!你對這場政局動盪有何看法呢?

酒稅調高10% 沒人敢反對的政策

馬來西亞即將實施的10%酒稅調整,看似為了公共健康,卻在背後隱藏著不平等與政治算計的真相!讓我們深入探討這項政策的影響,你的聲音將是改變的開始!

當世界在簽和平協議,安華卻不在場

大家好,我是李偉康。你有沒有發現,每當世界上出現重大外交場合,馬來西亞總是很熱血地在旁邊喊口號,但真正到了簽約、握手、談條件的時候——我們卻不在現場。這次川普主導的加沙停火協議,就是一個活生生的例子。全世界二十多個國家,包括印尼總統都到了埃及見證,只有我們——馬來西亞,缺席。安華說,是因為我們「有保留地支持」,不想盲目附和這份協議。聽起來很有原則對吧?但問題是—外交的世界沒有旁觀席,你不在桌上,就不在人家的議程裡。…

百歲前首相”又双叒“對決現任首相

前首相敦馬哈迪以百歲之齡,首次將現任首相安華告上法庭,這不僅是政治對抗的高潮,更是對言論自由和名譽權的深刻考驗。這場罕見的官司,將兩位重量級政治人物的矛盾推向了聚光燈下,究竟誰能在這場法院對決中獲勝,值得所有人關注!

陸兆福中罵,羅里連環撞致命,怪受害父母言論惹議

在這場令人心碎的交通事故背後,我們更需要的是政府的負責與改變,而不是將責任推給受害者的父母。讓我們共同討論如何確保我們的道路安全,並呼籲領導層展現真正的同理心!

川普如何以顛倒式外交,促成歷史性停戰 ?!

川普以顛覆傳統的方式宣佈結束加薩戰爭,讓歷史翻開新的一頁!這種逆向外交不僅改變了國際局勢,更讓我們重新思考如何實現真正的和平,你怎麼看?

政府關門真相,美國制度的矛盾大揭密

近期美國政府再次停擺,這不僅是兩黨之間的爭鬥,還揭示了美國制度的獨特與矛盾,你準備好深入了解這場政治博弈背後的真相了嗎?快來看看為何這個問題讓全國75萬公務員的薪水懸而未決!

努力在體制內維護多元,我要被張慶信圈粉了!

在馬來西亞的多元文化之路上,張慶信勇敢地挑戰著界限,他的作風不僅是政治上的誠實,更是我們需要的勇氣和責任。你是否也支持這樣一位敢於面對挑戰的部長呢?

允性侵嫌犯考SPM,教育部長最沒擔當的決定!

在這個時刻,我們需要的不是教育部長的冷漠法律言辭,而是一句明確的聲音,表示對這種校園暴力行為的零容忍。讓我們一起迫使政治人物站出來,真正為孩子的安全發聲!

為何只有大馬被罰?足總為短視付出的代價!

馬來西亞為何成為唯一被嚴懲的國家?這一醜聞揭露了體育界內部的貪婪與短視,讓我們一同探討這背後的真相,以及未來可能的三種結局!

沙巴選舉,不只是沙巴的事!

沙巴選舉不僅影響當地,更是整個馬來西亞政治格局的試金石!在這場關鍵的選戰中,安華政府能否贏得信任,將直接決定未來的發展路向,讓我們一起關注這一重要時刻!