《搖籃凡世》為何必看?張吉安:有些事一定要拍!

【搖籃凡世】——一部電影,如何讓我們直視那些不能說的傷痛?

你是否曾經聽過「棄嬰艙」?在馬來西亞,這個名詞既陌生又敏感。導演張吉安,繼去年以《五月雪》揭開歷史傷痕,今年再度以全新作品《搖籃凡世》,帶領觀眾走進現實與信仰交織的生命故事。這不只是一部電影,更是一場社會對話,一次溫柔但堅定的凝視。

片名背後的意義:搖籃與凡世的交會

你會不會好奇,為什麼電影叫《搖籃凡世》?張吉安分享,原本片名很長,後來精簡成四字,既保留了嬰兒搖籃的守護意象,也蘊含佛陀眼中的「凡人世界」。電影穿梭多元宗教:佛教、伊斯蘭、興都教,甚至古典音樂,像是把東西方經典揉合成一首生命的搖籃曲。這個名字,邀請我們用更深一層的角度,去理解每個生命的掙扎與成長。

田野調查:真實故事的養分

張吉安的創作,總是離不開他多年的田野調查。從廣播、社會運動到「鄉音考古」,他用十幾年的時間聆聽那些被主流媒體忽略的聲音。2016年,他首次接觸到棄嬰艙議題——一個由穆斯林女性發起、默默守護棄嬰的組織。這個故事被禁播、被刪除,卻在他心中埋下種子。如今,《搖籃凡世》終於能在大銀幕上現身,正是他對社會正義與人文關懷的堅持。

棄嬰艙:被隱藏的社會角落

你知道嗎?馬來西亞的棄嬰艙已經存在超過12年,卻一直被視為敏感話題。保守組織認為它鼓勵棄養、性自由,媒體鮮少報導。張吉安透過電影,帶我們看見那些因家庭壓力、性暴力而不得不棄養孩子的少女們。這些女性的故事,是社會邊緣、也是現實的痛。電影不只是控訴,更是溫柔地提醒:我們有能力阻止悲劇,也有責任理解背後的無奈。

長鏡頭的溫柔凝視:時間與空間的交錯

你或許聽過「長鏡頭」很難拍,但在張吉安的電影裡,每個鏡頭都像是社區的縮影。導演說,長鏡頭讓觀眾自由選擇觀看的重點,感受時間的流動與空間的關係。不只是技術,更是他多年社會觀察的延伸。演員在長鏡頭下,能一氣呵成地展現情緒,讓每個角色的掙扎都真實流動。

演員選角:緣分與共鳴

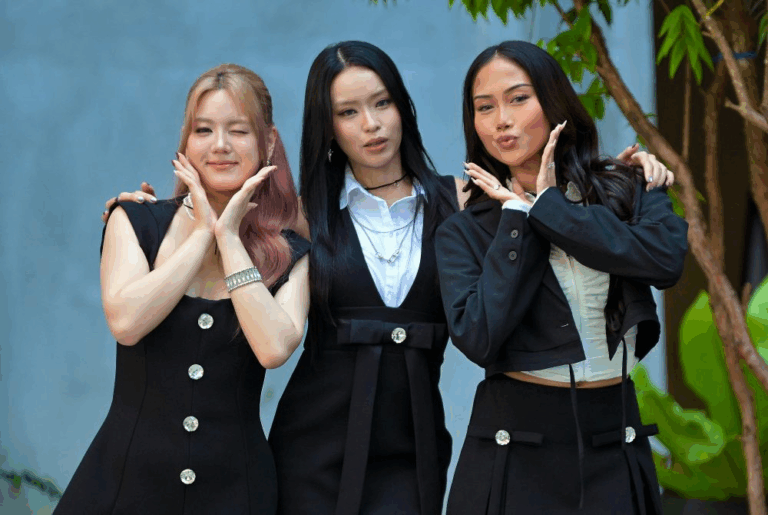

這次《搖籃凡世》邀請廖子妤、許恩怡、蔡寶珠等實力派演員,背後其實充滿巧合與緣分。廖子妤曾在雜誌上表達想回馬來西亞拍戲,導演一看就決定邀請;許恩怡的家庭背景也與馬來西亞緊密連結。這些演員不只是角色,更像是社會真實的縮影,讓故事更有溫度。

搖籃曲:女人的心聲與性別教育

電影裡的搖籃曲,都是張吉安多年田野調查的寶藏。你是否注意到,搖籃曲大多由女性創作,唱出母親的期待、疑惑與不平?王菀之主唱的主題曲,用福建話唱出了女人的卑微與堅韌。搖籃曲不只是安撫嬰兒,更是代代相傳的性別教育,提醒我們善待身邊的女性,追求真正的平等。

性別、宗教與社會:多層次的對話

馬來西亞多元族群、多元信仰,讓性別議題更加複雜。導演以女性視角,探討宗教、社會如何影響女性命運。電影裡有一幕,少女遠遠地被監視——導演用CCTV角度拍攝,象徵社會總是在旁觀,卻鮮少真正介入。這種疏離感,正是現實的寫照。

創作初衷:勇敢背對觀眾,誠實面對自己

張吉安分享,創作應該「背對觀眾」,先誠實面對自己,才能創作出最純粹的作品。電影不是為了迎合每個人,而是用自己的感受,去和少數有共鳴的人產生連結。正如比卡索、梵谷的畫作,當年沒人看懂,如今卻成為經典。創作,就是勇敢地做自己。

馬來西亞電影人的幸福與挑戰

儘管馬來西亞有諸多政治、宗教限制,張吉安仍感謝這片土地的多元與包容。他說,正是這些挑戰,讓創作更有深度,也讓電影能帶著本土的獨特視角走向世界。每一步的進展,都是珍貴的成長。

結語:電影不只是娛樂,更是社會的鏡子

《搖籃凡世》不只是電影,更是一場勇敢的社會對話。它讓我們看見被忽略的角落,聽見女性的心聲,也思考我們能否為社會帶來一點改變。每個畫面、每首搖籃曲,都是對馬來西亞的愛與關懷。

你看完這篇文章,有什麼感想?你曾經聽過棄嬰艙嗎?你有沒有被電影裡的女性故事觸動?歡迎在留言區分享你的想法,或標記朋友一起討論。也別忘了支持《搖籃凡世》,一起走進電影院,感受這份溫柔而堅定的力量。

延伸閱讀

- 《五月雪》:歷史傷痕與正義轉型

- 馬來西亞女性議題專題

- 電影中的性別教育與社會關懷

如果你喜歡這篇文章,歡迎按讚、分享,也記得訂閱我們,獲得更多深度影評和社會觀察!