安華再撥1億援助加沙,大馬的道義還是奢侈?

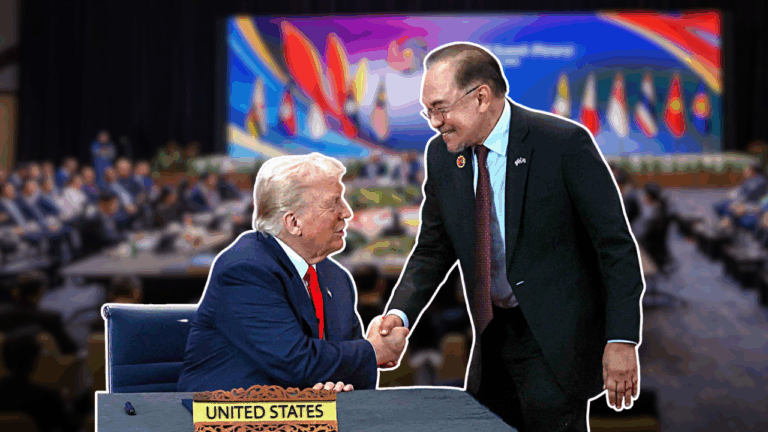

大家好,我是李偉康。今天是8月25日星期一, 今天我們要談的是一個再度引發爭議的課題:馬來西亞首相安華宣布,政府將再撥出1億令吉援助巴勒斯坦加沙。這件事一出,立即在社會上掀起不同的聲音。有人讚賞這是大馬長期堅守的道義立場,也有人批評在國內經濟壓力沉重的時刻,這樣的大手筆是否合時宜。在上次”國旗之亂”的影片中, 我有建議朱浩仁捐錢給加沙的難民以此達到平息眾怒的效果。 在底下就有很多人問為什麼要捐錢給加沙,今天就剛好籍著這個新聞,能把箇中的原因都講清楚。

在進入討論之前,先解答一個問題,你可能常聽到馬來西亞政府長期支持巴勒斯坦,但這不是一時的政治表態,而是一個延續數十年的外交傳統。自1974年起,馬來西亞就承認巴勒斯坦解放組織(PLO),並拒絕與以色列建交。原因很簡單:我國多數人口是穆斯林,巴勒斯坦議題在伊斯蘭世界具有高度象徵意義。這讓「支持巴勒斯坦」成為我國外交政策的長期基調。換句話說,不管哪個首相上台,都必須在這個議題上表態,因為它早已超越了黨派之爭,成為國家形象與道義的一部分。

回到新聞本身,安華是在「馬來西亞與加沙同在祈禱與祈福大會」上宣布這項撥款。他強調,這是繼兩年前的1億令吉後,再一次展現馬來西亞的堅定支持。除了政府出錢,他還呼籲企業界積極捐獻,共同籌集更多資金。這個活動規模不小,有來自多國代表參與,甚至還安排了人道船隊即將啟程前往加沙。對安華來說,這是一次對內對外的政治操作:對內展現他不忘巴勒斯坦的承諾,對外則鞏固馬來西亞在伊斯蘭世界的領導角色。

那麼,支持這項撥款的人怎麼看呢?他們認為,這不只是金錢數字,而是馬來西亞的一個國際聲明。當其他大國對巴勒斯坦保持沉默或只停留在口頭譴責時,大馬願意實際掏錢,這能加深我們在國際舞台上的道義形象。更重要的是,這筆錢象徵著馬來西亞人民和巴勒斯坦人民站在一起,特別是在內塔尼亞胡政府被指「殘忍屠殺」無辜平民的背景下,這樣的聲援顯得格外有力量。支持者也會指出,這筆錢是「起始基金」,還需要企業和民眾響應,並不是全部靠政府單獨承擔。

但是,批評聲音同樣強烈。反對者最直接的質疑是:我們國內不是已經面臨嚴重的財政壓力嗎?電費機制剛剛調整,補貼制度也在改革,不少家庭正感受到生活成本的上升。這個時候,政府拿出1億援外,難免讓人覺得本末倒置。有些非政府組織甚至點名,批評配合這場嘉年華還辦了美食節,說這和加沙人民的困境完全脫節。對這些批評者來說,政府應該優先把資源放在國內,比如醫療、教育、基層福利,而不是大張旗鼓地對外援助。

值得注意的是,馬來西亞在這方面其實有一種「雙重壓力」。一方面,國內穆斯林群體普遍期待政府在巴勒斯坦議題上有所作為;另一方面,國內多元族群也會以經濟現實來檢視政策,覺得這是「政治秀」。這就是為什麼這筆1億令吉的撥款會引發這麼大的討論。它觸及了我們對外政策的道德定位,也牽涉到國內民眾對政府財政優先次序的焦慮。

如果我們拉長歷史線來看,其實馬來西亞歷任首相幾乎都會在某些場合宣布對巴勒斯坦的支持,有時是援助金,有時是外交動作。安華這次的動作延續了這個傳統,但規模和宣傳的力度更大。他還在演講裡直斥以色列總理內塔尼亞胡「丧心病狂」,這樣的言辭在國際場合可能會顯得激烈,但在國內卻能引起情緒共鳴,尤其是穆斯林社群。換句話說,這也是一種「政治語言的雙重效果」。

那麼我們怎麼看待這個問題?我認為,與其只單純支持或反對,不如放在更大的脈絡裡去理解。從外交角度來說,這筆援助錢固然象徵意義大於實際影響,因為在整個國家的預算案來說,一億並不是很大的金額,但它能讓馬來西亞繼續在伊斯蘭世界扮演「道德領袖」的角色,這對我們的國際形象有幫助。但從國內民生角度來看,政府也必須更加透明,解釋錢怎麼用,如何確保援助真正送到需要的人手裡,同時也要平衡國內民眾的感受,不能讓人覺得自己在電費、補貼、醫療上被壓縮,卻要看著政府對外豪氣捐錢。

最後,我想問問你們。你覺得馬來西亞這次再撥1億令吉給巴勒斯坦,是正確的國際道義堅持,還是忽視國內壓力的政治操作?如果你認為值得支持,請在留言區打個6;如果你覺得不合時宜,就打9。你的看法,可能比你想像的更重要,因為這正是我們民主社會裡,人民應該有的集體辯論。我是李偉康,感謝你的收看, 我們下個影片再見。