当世界在签和平协议,安华却不在场

大家好,我是李伟康。你有没有发现,每当世界上出现重大外交场合,马来西亚总是很热血地在旁边喊口号,但真正到了签约、握手、谈条件的时候——我们却不在现场。这次川普主导的加沙停火协议,就是一个活生生的例子。全世界二十多个国家,包括印尼总统都到了埃及见证,只有我们——马来西亚,缺席。安华说,是因为我们“有保留地支持”,不想盲目附和这份协议。听起来很有原则对吧?但问题是—外交的世界没有旁观席,你不在桌上,就不在人家的议程里。

川普这次的和平协议,虽然有他一贯的戏剧性,但它确实让战火暂时停下来。以色列开始释放两千名巴勒斯坦囚犯,哈玛斯也放了二十个以色列人质。你可以讨厌川普的风格,但不能否认,这是过去两年来第一个真正能让双方冷静下来的机制。结果,我们的首相安华在国会上说:“我们没有被邀请,因为我们给的是有条件的支持。”听起来像在坚持原则,但外交世界不是考试,不是谁最正确就能得高分。这是一场现实的游戏,谁在场谁就能发声。

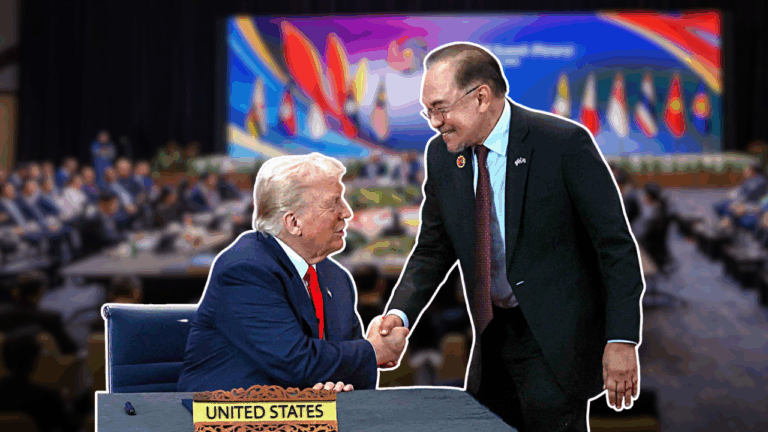

说白了,马来西亚错过了这次国际舞台的曝光。当印尼总统在会场上和川普合照、谈安全合作,甚至被记者捕捉到“热麦事件”那就是向川普要求见他两个儿子时,整个媒体圈都在报导印尼的活跃。反观我们,连照片都没有,新闻里的存在感,只剩下一句“没有受邀”。对比起来,差距太明显了。

我知道,安华想表现出马来西亚一贯的原则立场——我们不与以色列建交,我们反对占领,我们坚持巴勒斯坦建国。但问题是,外交不只是喊立场,而是如何把立场转化成影响力。你看,印尼也是支持巴勒斯坦的,但他们照样出席,照样谈条件。这不是出卖原则,而是用更灵活的方式让世界听见自己的声音。

安华在国会里说,“历史告诉我们,以色列不会履行承诺。”这句话我完全同意。但问题是——历史也告诉我们,当别人都在写新协议的时候,你如果缺席,你的意见就不会出现在文件里。外交不是道德比赛,而是现实的权力交换。尤其当川普亲自坐镇,埃及、卡达、土耳其都派高层代表出席,你不出现,等于自动把主导权让出去。

马来西亚长期自诩为“巴勒斯坦最坚定的朋友”。但你想想看,朋友之间如果你每次都拒绝参加重要会议,只说“我支持你,但我不想坐在那群人里面”,久而久之,别人真的会记得你吗?外交的现实是:没有参与,就没有影响。即使你说得再正义,世界只记得谁在现场。

我必须说,安华这次错失的不只是一次出席会议的机会,而是一场象征性的国际回归。马来西亚这几年在国际舞台的声音本来就偏弱,好不容易有一个涉及人道、和平、亚洲领袖都在场的高层会议,我们却选择站在门外。你可以说这是原则,但在别人眼里,这是缺席。

我甚至觉得,这样的“有保留支持”是一种政治自我安慰。因为说白了,川普的和平协议虽然有瑕疵,但他成功地把话语权拿回来。全世界的媒体版面都在谈“川普的和平”、“美国的调停”、“新一轮中东重建”。请问马来西亚在哪里?我们的外交部呢?除了开记者会谴责以色列、表态支持巴勒斯坦之外,我们有提出什么具体建议吗?没有。

而且更讽刺的是——安华说他会趁川普来出席十月底的东盟峰会时,向他“表达关切”。拜托,这听起来不像领袖的外交策略,反而像一个错过主场的学生,在补交功课。你不在埃及会场上发声,到时候在吉隆坡见面,人家川普早就完成首轮签署了,哪还需要听你表态?

我并不是要否定安华支持巴勒斯坦的立场,那是值得尊敬的信念。也是马来西亚外交政策一直以来的方向。 可是信念要有策略地实现。你不能永远用道德优越感去取代实际影响力。今天马来西亚不在那张桌上,明天我们的意见就不会在任何附录里。外交圈就是这么残酷。

想想看,印尼选择在场,是为了未来有话语权。马来西亚选择缺席,是为了坚持原则。那问题来了——当停火真的生效、联合国开始重建加沙时,资金、合约、重建公司、非政府组织的分配名单里,有没有马来西亚的名字?恐怕又要缺席。

我讲这些,不是要唱衰自己的国家,而是要提醒:外交的尊严,不是靠愤怒维持的,而是靠参与。你可以批评川普、质疑以色列,但不能让马来西亚永远站在看台上骂,而不踏入球场。这次我们错过的不只是一个停火仪式,而是一个重新被世界看见的机会。

你觉得呢?你认同安华这次“有保留的支持”是坚持原则,还是外交失误?留言告诉我。你可以选——A:安华坚持原则值得尊敬;B:他错失国际机会;或者你有其他的看法,请你也留言和大家交流。

如果你觉得这影片有用,请订阅、分享和转发,让更多人知道这个议题,我是李伟康,感谢你的收看,我们下个影片再见。

#